Туберкулёз – это инфекционное поражение организма человека опасной бактерией, называемой палочкой Коха. Болезнь туберкулёз может протекать длительное время, постепенно разрушая лёгкие или другие органы. Заболевание было известно ещё в древности, но впервые все формы были объединены и описаны в 19 веке. Болезнь лечится, но возможны рецидивы.

Что такое туберкулёз?

Чтобы заболеть туберкулёзом, достаточно попадания в организм нескольких бактерий-возбудителей. Но для того чтобы заболевание дало о себе знать, в теле человека должны быть определённые условия.

Считается, что третья часть людей на земле имеет в организме бактерии этого заболевания. Они сами не болеют и не передают возбудителя окружающим. Но как только их иммунитет ослабевает, например, у больных с ВИЧ, риск развития болезни значительно увеличивается. Вот почему среди тех, кто контактирует с больным, заболевают не все.

Присутствие бактерии в организме само по себе опасно. Поэтому заболевшего человека сразу же изолируют от остальных, чтобы свести к минимуму заражение окружающих.

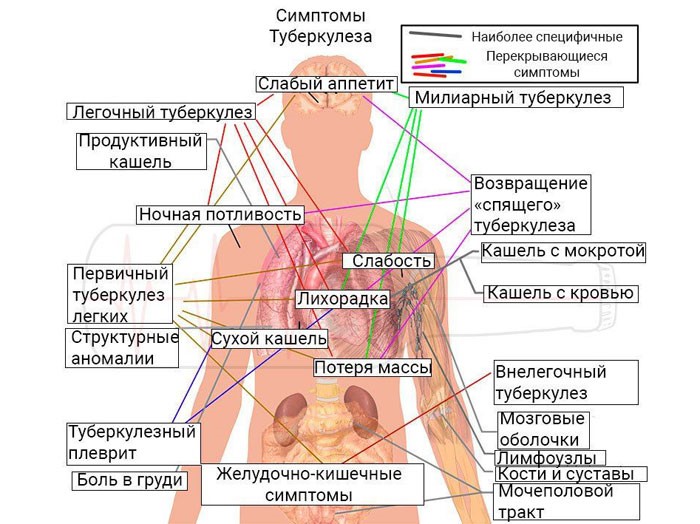

Бактерия передаётся воздушно-капельным путём от больного человека в активной фазе. Симптомы в это время могут быть лёгкой формы, поэтому диагноз часто ставится с запозданием. Чаще всего болезнь поражает лёгкие, но может распространяться на кости и суставы, на органы ЖКТ и другие части тела. Заболевание лечится, но если оставить его без внимания, приводит к летальному исходу.

История заболевания

Исследования учёных-археологов доказали, что туберкулёз существовал в организме животных ещё 250 миллионов лет назад.

Проблеме туберкулёза уделяли внимание такие известные личности, как Авиценна, Гиппократ, Геродот, Аристотель, Исократ.

Лишь в 18-м веке была открыта бактерия, вызывающая туберкулёз и получившая название «палочка Коха» в честь её открывателя. Вначале о её существовании заявил британский врач Бенджамин Мартен, но его труды остались незамеченными до публикации исследований Роберта Коха.

В начале 19 века впервые было предложено проводить аускультацию лёгких, что значительно упростило постановку диагноза данной патологии.

А в 1839 году в Германии было решено называть болезнь туберкулёзом. Раньше она называлась чахоткой.

В 1882 году Роберт Кох в своих трудах подробно открыл туберкулёз. Он выявил бактерию в мокроте больного и предложил новые методы выделения микобактерии. В дальнейшем Кох посвятил много лет своей жизни изучению и поискам лечения этого заболевания. В 1905 году он был удостоен Нобелевской премии.

В России проблемой туберкулёза занимались такие известные учёные, как Пирогов и Боткин. Ими было проведено много исследований в этой области и сделано ряд открытий.

В начале 20-го века для диагностики туберкулёза было предложено проводить подкожные пробы с использованием туберкулина. Это вошло в практику, а в 1919 году была создана первая вакцина БЦЖ, которая была впервые применена в 1921 году. В дальнейшем вакцинация стала обязательной для всех, а затем была введена обязательная флюорография.

С открытием антибиотиков туберкулёз стали эффективно лечить. Но микроорганизмы всё время мутируют и приспосабливаются к противомикробным препаратам. Это привело к тому, что некоторые виды микроорганизмов не поддаются лечению обычными препаратами, которыми полвека назад можно было вылечить самые тяжёлые формы. Сегодняшний туберкулёз лечится значительно тяжелее.

В Российской Федерации заболевание широко распространено. Страна входит в число 22 государств, где заболеваемость выше всего. Но в этой области постоянно ведётся огромная работа, и к 2050 году в стране планируется полностью победить туберкулёз.

Формы туберкулёза

Туберкулёз может быть первичным или вторичным. Первичный – это попадание инфекции и изменения в организме человека в первый раз. Он протекает в лёгкой форме и может развиваться незаметно.

В человеческих останках следы палочки Коха были обнаружены в раскопках, имеющих возраст более 7000 лет.

Первое документальное подтверждение того, что людям известно о существовании туберкулёза, датировано началом второго тысячелетия до нашей эры.

В древних письменностях разных стран от Индии до Египта есть описание лёгочного туберкулёза и связанные с ним законы. Например, в Вавилоне разрешалось разводиться с женщиной, у которой было это заболевание.

Признаки заболевания

Отличить вторичный туберкулёз без медицинского обследования очень сложно. Основной симптом, который появляется при всех видах заболеваний лёгких – сильный кашель. При БК он длится не менее 3-4 недель, а в мокроте можно отметить кровяные прожилки.

Если вторичная форма болезни спровоцировала осложнения на другие органы, пациент будет отмечать:

-увеличение лимфоузлов в близлежащих зонах;

-боль неуточнённого генеза;

-слабость организма;

-повышенную температуру тела;

-нарушение артериального давления.

Симптомов может быть гораздо больше, особенно если иммунная система не справляется с микобактериями. Чтобы диагностировать вторичный туберкулёз, следует обратиться к врачу-фтизиатру для проведения полноценного обследования организма.

Если повышенная температура тела длится более 3 суток и сопровождается изнуряющим кашлем, рекомендуется обращаться в больницу за медицинской помощью.

Отличительной чертой вторичного туберкулёза является его быстрая трансформация из одной формы в другую, из-за чего без должного лечения могут повреждаться жизненно важные органы.

Причины вторичного заболевания

Заболеть туберкулёзом повторно может любой человек, ранее избавившийся от этой проблемы. Для этого должно совпасть воедино сразу несколько предрасполагающих факторов, а также основная причина патологии – инфицирование.

Основными причинами рецидива БК являются:

Хроническая форма туберкулёза в анамнезе.

Повторное инфицирование микобактериями воздушно-капельным путём на фоне сниженного иммунитета.

Способствовать заражению и ухудшать клиническую картину могут предрасполагающие факторы в жизни человека.

К таким относятся:

-асоциальный образ жизни, наличие вредных привычек;

-снижение иммунитета (особенно, по причине ВИЧ-инфекции, сахарном диабете);

-наличие других хронических заболеваний лёгких;

-вирус иммунодефицита человека;

-отсутствие своевременного лечения первичного туберкулёза;

-недостаточная профилактика повторного заражения.

Чем больше подобных факторов воздействует на организм, тем выше вероятность возникновения вторичной формы этого грозного заболевания.

Формы вторичного туберкулёза

Вторичный БК отличается характерным течением, во время которого одна из форм трансформируется в другую. Повторное заражение может затрагивать не только бронхолёгочную систему, но также и другие органы.

Среди основных форм вторичного туберкулёза можно выделить:

Очаговую. Среди всех остальных является самой облегчённой и часто встречающейся. Диагностируется в 80% всех клинических случаев повторного заражения микобактериями. Характеризуется обширностью симптоматики, но иногда может протекать полностью без каких-либо внешних проявлений. На рентгеновском снимке такая форма проявляется в виде плотных очагов в области лёгких.

Диссеминированную. Данная форма имеет клиническую картину, схожую с первичным туберкулёзом. Чаще всего встречается у детей и пациентов пожилого возраста. Проявляется всеми симптомами сильной интоксикации организма.

Инфильтративную. Такой тип БК провоцирует возникновение в лёгочной ткани множества инфекционных участков, которые сращиваются между собой. Для формы характерны симптомы воспаления, на фоне сильного расширения бронхов. Температура тела при такой форме повышается в первые сутки, а потом может никак не проявляться.

Кавернозную. Для формы характерно появление воспалительных очагов в виде инфильтрационных участков с наличием полостей (каверн). Подобная стадия туберкулёза является одной из самых опасных, так как практически не имеет клинических проявлений, но приводит к массе тяжёлых осложнений.

Фиброзную. На этой стадии в лёгочной ткани образуются небольшие полости, которые имеют плотные стенки из фиброзной ткани. Наличие фиброза может протекать совсем без каких-либо симптомов, однако лёгочные клетки будут перерождаться в соединительную ткань. Заболевание опасно полным отмиранием органа спустя некоторое время без отсутствия своевременного лечения.

Любая из форм вторичного туберкулёза является опасной, так как провоцирует возникновение изменений в лёгочной ткани. При наличии каких-либо симптомов БК следует безотлагательно обращаться к терапевту или фтизиатру для проведения соответствующих диагностических мероприятий.

Наиболее точно определить наличие болезни и её стадию можно с помощью рентгенографии.

Методы лечения

Для лечения туберкулёза и его осложнений потребуется госпитализация в стационар. Это необходимо для предупреждения распространения инфекции, а также для обеспечения пациента всеми необходимыми медикаментами.

В качестве терапии применяются:

-противотуберкулёзные антибиотики;

-химиотерапия;

-симптоматические препараты;

-физиолечение.

Лечение в больнице продолжается до тех пор, пока заражённый человек не перестаёт выделять микобактерии в окружающую среду. В среднем, госпитализация длится от 3 недель до полутора месяцев.

В дальнейшем терапия туберкулёза продолжается уже в домашних условиях. Фтизиатр даёт пациенту свои врачебные рекомендации о приёме необходимых лекарственных средств, а также правильной диете для поддержания организма.

Поддерживающая терапия может длиться от полугода до 2-3 лет. На этот период рекомендуется отказаться от вредных привычек, нормализовать режим дня, посещать санатории и физиопроцедуры, а также всячески укреплять организм.

Хирургическое вмешательство

При тяжёлом поражении лёгкого или значительном разрастании фиброзной ткани, специалист может порекомендовать частичную резекцию. Процедура осуществляется под общим наркозом и позволяет удалить лёгочные участки, которые не подлежат восстановлению. С помощью операции вероятность остановить разрушительный процесс существенно повышается.

После операции процесс восстановления идёт значительно быстрее. Однако такая серьёзная процедура требует тщательной подготовки и выполняется только при взвешивании всех возможных рисков.

Прогноз заболевания

Поскольку вторичный туберкулёз зачастую подкрепляется сниженным иммунитетом, прогнозы на лечение менее благоприятные. Выздоровление напрямую зависит от степени поражения тканей лёгких, а также своевременного обеспечения пациентов всеми необходимыми лекарствами.

Из особо опасных осложнений БК стоит отметить:

-плеврит (воспаление плевры);

-пневмоторакс (появление газов в плевральной полости);

-туберкулёзную эмпиему (разрыв каверны и выделение микобактерий в плевральную полость);

-бронхоплевральный свищ (появление канала между бронхом и любой лёгочной полостью);

-летальный исход (при отсутствии медикаментозной терапии).

Предупредить подобные осложнения, которые впоследствии могут привести к смерти пациента, можно только своевременным лечением организма. Чтобы вовремя диагностировать вторичную форму болезни, следует регулярно проводить флюорографию и наблюдаться у фтизиатра на постоянной основе.

Профилактические меры

Если в анамнезе ранее имелась подобная патология, специалисты рекомендуют тщательно подходить к вопросу профилактики, а также укреплять организм. Особое внимание необходимо уделить укреплению иммунной системы.

Что следует делать для профилактики:

-отказаться от вредных привычек (под запретом, алкоголь, курение, наркотические средства);

-правильно питаться, соблюдать рекомендованную диету;

-ежегодно посещать профилактический осмотр фтизиатра;

-принимать соответствующие препараты, если в организме имеется ВИЧ-инфекция;

-нормализовать режим дня, в котором должно присутствовать время для полноценного сна;

улучшить жилищные условия;

-избегать контакта с асоциальными личностями;

-своевременно лечить любые болезни лёгких;

-заниматься лечебной физической культурой.

Особое внимание своему здоровью должны уделять пациенты, анамнез которых отягощён ВИЧ или сахарным диабетом. При неправильном лечении или его отсутствии, риск летального исхода возрастает в несколько раз.

Не следует отказываться от госпитализации, если на это имеется необходимость. Только в условиях стационара имеется полноценная возможность помочь человеку с вторичным туберкулёзом. Правильно подобранный комплекс лекарственных средств позволит устранить заболевание, а качественная профилактика – предупредить повторное заражение микобактериями.

Туберкулез – одно из наиболее часто встречаемых инфекционных заболеваний. Сотни лет человечество борется с этой инфекцией и не может победить.

Профилактические меры против туберкулеза могут быть следующими:

–повышение иммунитета как взрослого населения, так и детей. В этих целях проводится вакцинация БЦЖ, основанная на введении в организм ослабленных микробактерий туберкулеза;

-до 13 лет ребенку проводят ревакцинацию, в случае если проба Манту показала соответствующий результат – он должен быть отрицательным. Ревакцинацию нельзя проводить в случае, если проба показала положительный результат и человек инфицирован.

Противопоказанием является и наличие в организме любой другой инфекции. Аллергические реакции также становятся причиной отказа от ревакцинации, как и эпилептический синдром и ревматизм;

-для выявления патологий и изменений в легких проводятся флюорографические исследования.

Что следует делать для профилактики:

-отказаться от вредных привычек (под запретом, алкоголь, курение, наркотические средства);

-правильно питаться, соблюдать рекомендованную диету;

-ежегодно посещать профилактический осмотр фтизиатра;

-принимать соответствующие препараты, если в организме имеется ВИЧ-инфекция;

-нормализовать режим дня, в котором должно присутствовать время для полноценного сна;

улучшить жилищные условия;

-избегать контакта с асоциальными личностями;

-своевременно лечить любые болезни лёгких;

-заниматься лечебной физической культурой.

Профилактические мероприятия и грамотность населения помогают снизить количество заболеваемости в среднем в 2 раза.